La mostra “Sulle tracce di santa Rosa”

a cura di Francesco Nocco

Per chi non è di Viterbo e, dopo vari percorsi e itinerari, arriva nel capoluogo tra la fine di agosto e gli inizi di settembre non può immaginare il movimento di persone, le iniziative e le manifestazioni che si organizzano in onore di una fanciulla, Rosa, vissuta quasi ottocento anni fa, che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita culturale, politica e religiosa cittadina.

Negli ultimi due anni, a motivo delle ben note vicende legate al Covid, non si è potuto svolgere il tradizionale trasporto della Macchina di santa Rosa, massima testimonianza di devozione tributata alla Santa nel corso dei secoli e vera e propria cifra identitaria del DNA viterbese.

C’è un luogo, però, che più di tutti parla di questa giovanissima donna ed è, naturalmente, il monastero custode del suo corpo, casa religiosa che sin dal 1258 è diventata lo scrigno di un tesoro troppo importante per i viterbesi e non solo: conservare le spoglie di una fanciulla che ha segnato la storia cittadina è un onere e un onore non da poco, che le Clarisse Urbaniste hanno portato avanti per lunghissimi anni, sino a quando nel 2015 è arrivato l’aiuto della fraternità delle Suore Francescane Alcantarine, attualmente presenti tra le antiche mura del monastero.

Visitare questo luogo, varcare le soglie interne di porte un tempo sottratte all’accesso più ampio, vuol dire prepararsi per un nuovo viaggio; questa volta non conta se si proviene da Viterbo o da fuori regione, se si è molto o poco disposti a mettersi in gioco: significa andare indietro nei secoli, immergersi in un mondo che parla di donne, conoscenze e abilità di epoche passate.

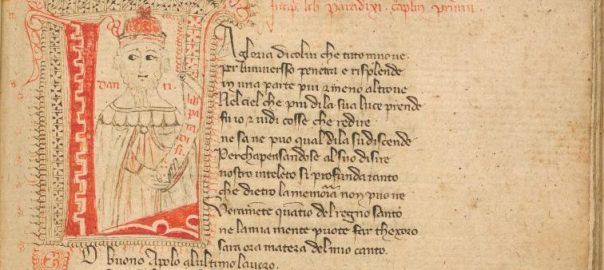

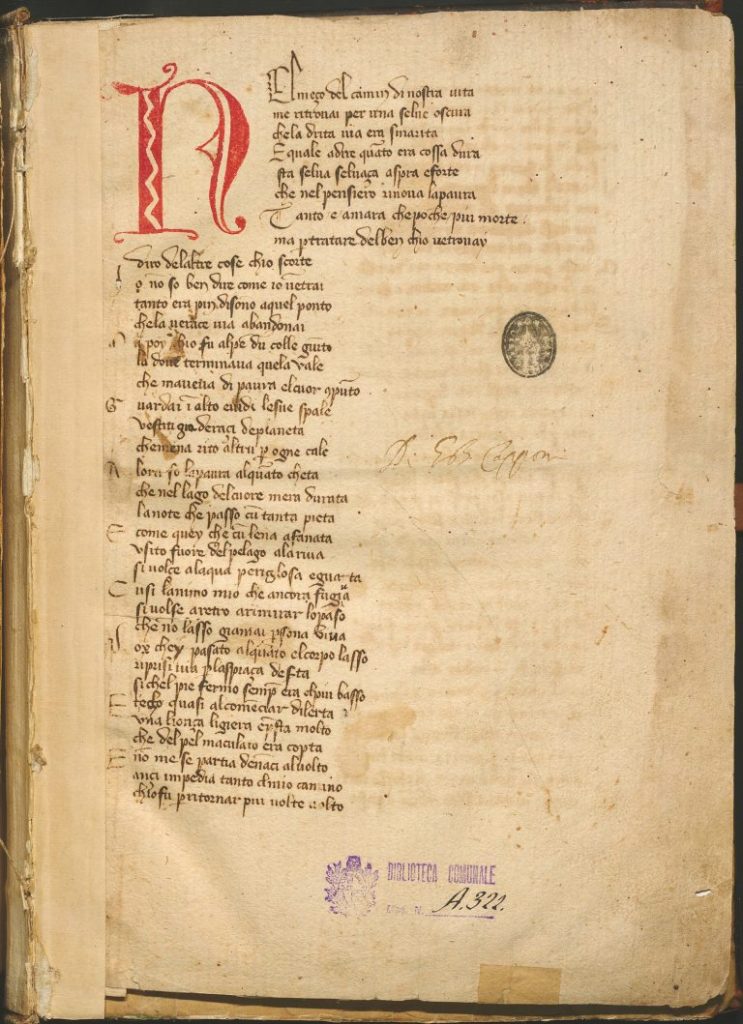

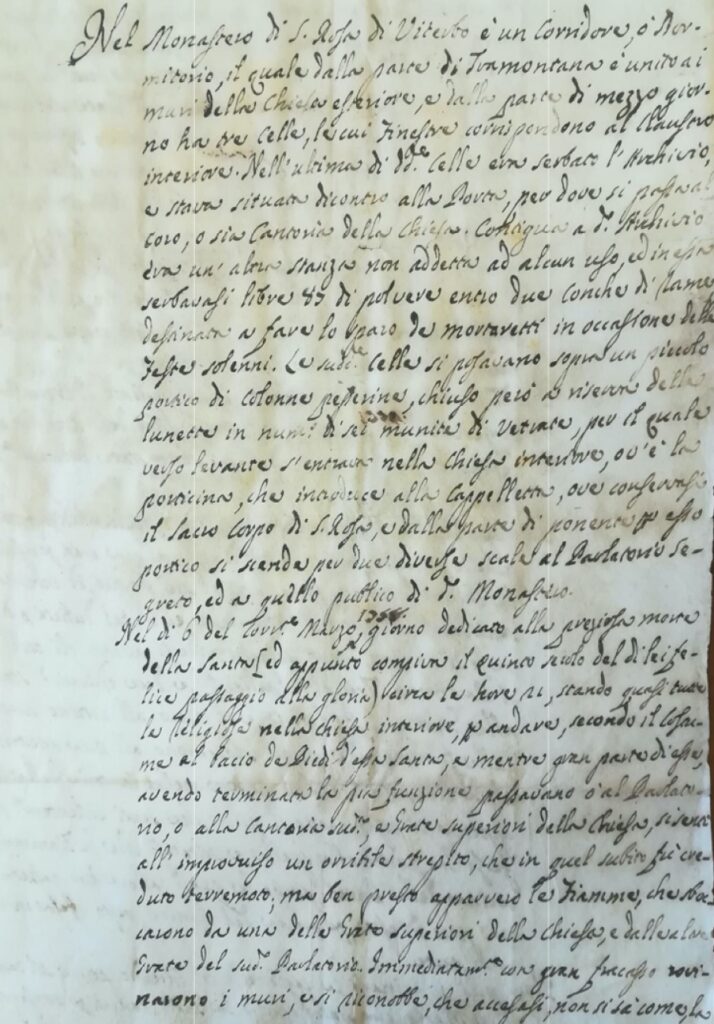

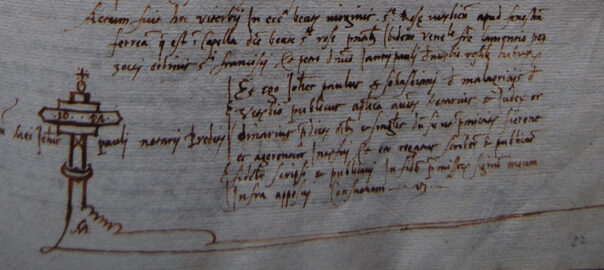

Allo stesso modo è un’esperienza che non ti aspetti la Mostra “Sulle tracce di santa Rosa”: curata dal Centro Studi Santa Rosa da Viterbo onlus in collaborazione con altri importanti Enti e Istituzioni, dà voce agli antichi spazi del monastero, offrendo l’opportunità al visitatore di entrare in contatto con una parte del notevole patrimonio culturale conservato in ambienti così ricchi di memoria, tra materiali archivistici e librari e testimonianze storico-artistiche.

Il titolo scelto, che allude a delle ‘tracce’ sulle quali mettersi in cammino, fa da giusto richiamo per un percorso che si snoda lungo i locali adiacenti alla chiesa della Santa (interessando due dei lati del chiostro), articolandosi in quattro sezioni, allestite con l’intento di intrecciare i fili di un racconto rosiano, ma anche di leggere la poliedrica e affascinante storia della presenza monastica in loco attraverso i secoli.

La prima e la seconda sezione della Mostra, che trovano spazio rispettivamente nella sala del Capitolo e nel seicentesco refettorio, ospitano l’urna con il corpo della Santa – spostata nell’ultima settimana di agosto di quest’anno dalla chiesa e poi ricollocata nella sua sede intorno alla metà di settembre –, nonché la ricostruzione storico-documentaria di quel grande evento che è stato la ricognizione del corpo di Rosa nel 1921, circostanza che vide l’estrazione del cuore e il suo collocamento in un reliquiario, per la prima volta portato in processione il 13 novembre 1921 (si ricorda dunque nel 2021 il centenario); prosegue la visita con il refettorio, protagonista di teche espositive che fanno conoscere quindici lastre di rame, usate in età moderna per realizzare calcografie, ognuna con una vicenda legata alla vita della Viterbese.

Con la terza e la quarta sezione della Mostra il viaggio nella memoria non si ferma e altri due ambienti del monastero, il vecchio refettorio quattrocentesco e le antiche cucine, schiudono le loro porte: nel primo si possono osservare i prodotti delle attività manuali (decorazioni a papiers roulés e fiori di stoffa) svolte dalle religiose sino al Novecento, nel secondo il visitatore si confronta con utensili da cucina e strumenti per il lavoro, attestazioni che danno prova degli spazi e dei tempi dedicati tra le antiche mura non solo alla preghiera, costituendo inoltre una sorta di anteprima del museo della quotidianità, percorso espositivo di prossimo allestimento.

La Mostra “Sulle tracce di santa Rosa” si conclude: prima di uscire è possibile visitare anche il salone del Quattrocento, ammirando alcuni costumi del corteo storico che affianca il cuore della Santa nella tradizionale processione; lo stesso salone immette nella cappella delle reliquie, suggestivo e intimo spazio inaugurato lo scorso mese di giugno a seguito di importanti restauri dei più significativi reliquiari conservati in monastero.

E così anche il viaggio in questo interessante itinerario ha il suo punto di arrivo: negli occhi restano immagini che hanno fatto riflettere, forse hanno anche incuriosito. Il racconto però è solo all’inizio, c’è ancora tanto da scoprire (e far scoprire ai visitatori) e da ascoltare: per questi motivi la Mostra, che si sarebbe dovuta chiudere a ottobre, è stata prorogata per continuare a permettere un’escursione nella memoria, sulle tracce della Santa di Viterbo.

Sempre all’interno delle memorie troviamo un altro interessante passaggio in cui la Barelli racconta del suo primissimo approccio con la città di Viterbo, nella primavera del 1919, che curiosamente tratteggia degli aneddoti dal sapore quasi tragicomico:

Sempre all’interno delle memorie troviamo un altro interessante passaggio in cui la Barelli racconta del suo primissimo approccio con la città di Viterbo, nella primavera del 1919, che curiosamente tratteggia degli aneddoti dal sapore quasi tragicomico: