In occasione della beatificazione di Armida Barelli, 30 aprile 2022, vi proponiamo un contributo di Marcella Serafini (Istituto teologico d’Assisi), che ha tenuto anche un intervento presso il santuario di S. Rosa a Viterbo il 3 marzo 2022. Qui il video della conferenza.

Francescana, laica, appassionata

C’è un legame profondo e significativo che congiunge Armida Barelli (1882-1952) alla città di Viterbo e alla sua patrona santa Rosa, un legame che si fonda nella comune ispirazione francescana e si traduce per entrambe in apostolato laico, passione civile. L’amicizia con Dio, intensamente vissuta, porta entrambe a vivere la propria umanità nel dono totale, osando con l’audacia dell’amore. C’è anche un altro tassello che congiunge in modo indissolubile Armida alla città di Viterbo: la Gioventù Femminile di Azione Cattolica (GF); è proprio nella chiesa di santa Rosa, infatti, che nel 1868 matura nel giovane viterbese Mario Fani, allora ventitreenne, l’intuizione dell’Azione Cattolica.

Grazie a santa Rosa, a cui era particolarmente affezionata a motivo della comune vocazione francescana, Armida frequenta spesso Viterbo: tiene incontri per la GF, sosta presso il Monastero – chiedendo l’intercessione della giovane santa – e si intrattiene con le monache.

La beatificazione di Armida Barelli, ormai prossima (il 30 aprile), è un dono che la città di Viterbo è chiamata ad accogliere come una responsabilità e un nuovo appello. Ma chi era Armida Barelli? Quale l’attualità della sua testimonianza?

Nata nel 1882 da una famiglia dell’alta borghesia milanese che le ha trasmesso senso del dovere e alti valori civili e morali, Armida mostra sin da bambina un carattere vivace e intraprendente, deciso e piuttosto insofferente verso le regole. È dotata di grandi capacità organizzative e di profonda sensibilità, come dimostra durante gli anni di permanenza presso il Collegio S. Croce di Menzingen, dove era stata mandata dalla famiglia per completare gli studi. Agli anni di collegio risalgono il primo incontro con la spiritualità francescana e con la devozione al S. Cuore.

Conclude gli studi nel 1900, con pieni voti, un’ottima formazione e la conoscenza di tre lingue; il suo progetto di vita è ben chiaro: “O sarò suor Elisabetta missionaria in Cina, oppure madre di dodici figli; ma zitella mai e poi mai!”.

Tale simpatica dichiarazione esprime con chiarezza il carattere della giovane, aperta a grandi ideali e poco incline ai compromessi; lo manifesta nei modi permessi dalla mentalità del tempo, che non prevedeva altra possibilità di vocazione oltre a quella religiosa e matrimoniale. Eppure Armida sarebbe stata pioniera di una strada nuova, inedita, di consacrazione a Dio per la missione, non attraverso la ‘fuga mundi’, ma cercando di colmare la distanza tra ambiti apparentemente opposti e inconciliabili: fede e mondo, religione e scienza, fede e cultura, religione e impegno politico-sociale, portando il mondo a Dio nella preghiera e Dio al mondo attraverso l’apostolato.

L’accoglienza di tale chiamata non è facile per Armida, che deve mediare tra i pregiudizi del tempo e le sue inclinazioni, talvolta incomprensibili persino a se stessa: il rifiuto sempre più consapevole delle proposte di matrimonio, l’attrazione irresistibile verso Dio, una predisposizione innata ad aiutare gli altri. Il suo cammino vocazionale – piuttosto lungo e tormentato – passa attraverso incertezze, crisi e combattimenti interiori, ma trova il sostegno unanime dei sacerdoti che hanno la grazia di accompagnarla.

L’incontro con p. Agostino Gemelli, avvenuto l’11 febbraio 1920, segna una svolta nella vita di Armida. Ella apprezza la concretezza e l’umanità di p. Gemelli; quest’ultimo, da parte sua, è colpito dal ‘candore’ e dalla determinazione della giovane, dal suo desiderio di apostolato, ma anche dalle notevoli capacità umane, organizzative e pragmatiche. Decide così di coinvolgerla nelle sue iniziative, affidandole alcune traduzioni per la Rivista di Filosofia Neoscolastica. Dopo l’incontro con p. Gemelli, tutte le esitazioni vocazionali di Armida scompaiono: entra nel Terz’Ordine Francescano e si consacra a Dio per l’apostolato nel mondo. La loro collaborazione diventa stabile e durerà per 42 anni, fino alla morte di Armida. Il primo frutto di tale azione comune è la consacrazione di soldati al S. Cuore, a cui fa seguito una intensa attività di formazione dei laici, attraverso l’Opera della Regalità, l’Opera Impiegate e una serie di opuscoli sulla liturgia. Una molteplicità di iniziative che scaturiscono da un ampio progetto di formazione cristiana dell’Italia, a tutti i livelli, dalla base (operai, laici, popolo) fino ai vertici intellettuali e politici. Il culmine di tale progetto è l’università Cattolica, inaugurata il 7 dicembre 1921.

Il ruolo di Armida Barelli nella costituzione dell’Ateneo va ben oltre la raccolta di fondi di cui ella è promotrice come cassiera, ma è strettamente legata alla sua straordinaria tenacia e grande fede, manifestata già nel contesto del Comitato fondatore. Ella ha dimostrato di saper sperare contro ogni speranza e di credere fortemente nella possibilità di realizzazione di quest’opera, sebbene in assoluta povertà di mezzi, solo perché promessa e dedicata al S. Cuore. È merito esclusivo della fede di Armida Barelli se il nome e titolo dell’Ateneo – dedicato al S. Cuore – si sono concretizzati, secondo per una motivazione teologica ben precisa: “il S. Cuore è la sede di ogni sapienza e scienza”. Non è ingenuità, anche se a prima vista potrebbe sembrare, ma fede profonda, biblicamente e teologicamente fondata.

Il progetto culturale promosso in collaborazione con p. Gemelli, si coniuga perfettamente con l’altra impegnativa attività svolta da Armida Barelli nel fondare la Gioventù Femminile prima nella Diocesi di Milano, su richiesta del Card. Ferrari, e successivamente, su esplicita richiesta del Pontefice, di estenderla su tutto il territorio italiano. Armida, che si sente inadeguata per svariati motivi, avanza tutte le possibili obiezioni, ma poi, “solo per amore del Sacro Cuore” e per obbedienza alla Chiesa, accetta. Intraprende così un’opera che avrebbe favorito la formazione umana e cristiana, su tutto il territorio nazionale, di ragazze, e in seguito anche bambine, che altrimenti sarebbero state irraggiungibili dall’azione formativa dello Stato. Il modello antropologico e femminile trasmesso dalla GF costituisce un’alternativa efficace e significativa a quanto propagandato dal Fascismo, tanto da suscitare la preoccupazione del Regime stesso.

Università, Gioventù Femminile e formazione dei laici, sono opere che Armida Barelli ha potuto realizzare perché radicata in Dio, centro unificatore del suo essere e operare. Questa sua attitudine si concretizza nel 1919, nella fondazione, insieme a p. Gemelli, di una comunità di consacrate secolari – un primo gruppo di dodici sorelle – che avrebbe preso in seguito il nome di Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo. Il nucleo di tale vocazione è sintetizzato da p. Gemelli con i termini consacrazione (totale appartenenza a Dio), secolare (operando nel mondo), secondo la spiritualità francescana.

L’indole francescana di Armida Barelli è una caratteristica ‘naturale’ di Armida Barelli, come testimoniano p. Gemelli e Maria Sticco. Quest’ultima, docente presso l’Università Cattolica e tra le prime consacrate dell’Istituto secolare da loro fondato, scrive pagine di estrema chiarezza: «In virtù della sua semplicità e fede mirava dritto al fine per la via più breve, non aveva complessi, non si ripiegava su se stessa, semplice e decisa, e perciò veramente libera. Libera da perplessità interiori, libera nelle circostanze, nulla la intimidiva. Libera dal mondo, non curava come frenanti i giudizi altrui. Libera dal dolore, lo considerava nell’amore di Dio a andava avanti. La spiritualità francescana, che corrispondeva alle sue tendenze naturali, lei la sovrannaturalizzò promuovendo la sua semplicità e fede in volontà dinamica e azione costante, che aveva centro vitale nella sua devozione al Sacro Cuore e alla Regalità di Cristo»[1].

Il nucleo centrale e motore della vita di Armida era l’amore con Dio e la comunione con lui, che ella raggiungeva, pur restando immersa nell’azione, attraverso una preghiera trasformante, che sotto i tratti della devozione nascondeva una intensa vita di comunione soprannaturale. Maria Sticco attesta che ella «viveva nella comunione dei santi. Come viveva fra gli uomini, così viveva fra i santi e li interpellava, parlava con loro, come con uomini in cammino»[2].

La preghiera vocale era per lei “avviamento alla contemplazione”: riusciva a vivere la contemplazione «nel cuore dell’azione, contemplazione senza visioni, senza estasi, contemplazione del suo Signore, del suo Cuore, del suo amore incomprensibile e immenso»[3]. La sua vita interiore “era un continuo colloquio con Dio”, semplice e confidenziale, lo sentiva presente in tutti i momenti e attività della giornata. Il lavoro era servizio di Dio e incontro con i fratelli; dalla consapevolezza di operare per i fratelli e quindi di amare i fratelli, obbedendo così al comando evangelico, nasceva la sua calma, l’ascolto attento, tranquillo, il «dominio sereno di sé»[4]. Questa unione continua con gli uomini e con Dio nel lavoro non escludeva il tempo dedicato unicamente alla preghiera; non identificava infatti preghiera e azione né sostituiva la preghiera con il lavoro. Non diceva “lavoro dunque prego”, ma «nel mezzo del lavoro era sempre unita a Dio, nel cuore dell’azione pregava, avendo sempre vivo e presente nella fede e nell’amore la persona di Cristo»[5].

L’esperienza di Armida Barelli testimonia la bellezza di una vita spesa per Dio, nella limpida consapevolezza che chi si dona e affida a Lui non perde nulla ma tutto riceve. La sua missione incarna in modo sublime alcune predisposizioni della sua personalità, perfettamente armonizzate grazie alla spiritualità francescana, conosciuta grazie a p. Gemelli:

- L’attitudine alla sintesi tra Dio e mondo, religione e cultura, raccoglimento e impegno socio-politico, preghiera e attività, contemplazione e azione; è un’attitudine a superare separatismi e divisioni per costruire ponti e custodire le relazioni.

- L’importanza decisiva della formazione: Armida Barelli e p. Gemelli avevano capito il valore imprescindibile della formazione a tutti i livelli (culturale, civile e religioso), in tutti gli stati e condizioni di vita, per favorire dialogo e dinamismo. L’impegno civile e politico è finalizzato a trasformare in vita concreta la Regalità e il primato del S. Cuore.

- La fiducia nel mondo giovanile, in particolare le ragazze, di cui ella si prendeva cura, attraverso l’ascolto attento e libero da pregiudizi, che consentiva di far emergere da loro doni, talenti, predisposizioni e capacità, dando loro fiducia anche nei casi di maggiore difficoltà.

- L’intuizione della peculiarità del genio femminile, l’impegno decisivo nel percorso di promozione della donna attraverso l’attività formativa, associativa, di confronto, dialogo e impegno che – soprattutto in quegli anni – risultava profetica.

- La necessità di una filosofia cristiana – che traduca in idee, mentalità e stile l’insegnamento evangelico – di un pensiero ‘sano’ a sostegno dell’azione, di una prospettiva antropologica che non sia riduttiva né trascuri alcunché di ciò che è umano.

- Il valore decisivo della fede, quale tessuto connettivo della vita e della società, e della preghiera, antidoto contro la dispersione e la frammentarietà. La profonda vita interiore coltivata da Armida Barelli, la comunione costante con Dio alimentata nella preghiera, nei sacramenti e nell’adorazione eucaristica, sono il segreto della sua vita: della molteplicità di opere ma anche della pacatezza e forza d’animo, della calma e dell’equilibrio che la caratterizzano (raggiunti con un grande ‘lavoro’ interiore), della capacità di discernimento e di ascolto dell’altro, individuando qualità e talenti.

- La ricchezza e fecondità, spirituale e umana, della spiritualità francescana, che ella incarna come un abito naturale, ma di cui p. Gemelli – che ne ha teorizzato e sintetizzato in modo eccellente i tratti nel volume Il Francescanesimo – l’ha resa cosciente.

Armida Barelli costituisce un esempio emblematico di santità laicale fuori dal chiostro e dagli spazi riservati. È testimone della santità radicale che nel Battesimo apre a tutti la possibilità della sequela di Cristo per farsi accanto a ogni persona nelle pieghe della storia. La dimensione religiosa unifica e indirizza tutte le sue dimensioni della sua vita e la qualifica come una tra le protagoniste più eminenti del rinnovamento spirituale che caratterizza la storia religiosa d’Italia nella prima metà del Novecento.

L’originalità di Armida Barelli consiste nella capacità di superare il contrasto tra la religiosità, vissuta come una serie di rinunce e privazioni, appesantita da un’ascesi ‘inumana’, e il profondo desiderio di Assoluto che le arde nel cuore. A motivo di questo suo profondo desiderio di Assoluto ha accolto con gioia la proposta di p. Gemelli di abbracciare la santità francescana, “la più alta e la più difficile, perché non uccide l’uomo, ma lo lascia vivere e lo fa santo nella sua qualità di uomo”.

Una santità appassionata e femminile che trova il suo fulcro nel Sacro Cuore: non si tratta di devozionismo ingenuo, ma di consapevolezza, teologicamente fondata nel dogma dell’Incarnazione, dell’assolutezza dell’amore divino, che è entrato nella storia, quotidianamente si fa storia e va reso presente nella cultura (nelle idee, nel modo di pensare e progettare), nella società e nella politica, per essere collaboratori e promuovere l’attuazione del Regno. Un modello di perfezione che affascina e attrae, perché non rifiuta nulla di ciò che è umano, ma francescanamente tutto rinnova e fa risplendere nella luce dell’amore divino. È questa santità quotidiana e laica capace di coniugare preghiera e azione, spiritualità e impegno, che Armida Barelli invita a riscoprire e valorizzare: una santità ‘in uscita’, che abbandoni la quiete delle sacrestie e scenda nelle piazze della politica, della cultura, della società, per evangelizzarli, coniugando e facendo dialogare Vangelo e mondo, preghiera e competenze professionali, superando le dicotomie. Una testimonianza che invita alla radicalità, alla riflessione e al serio discernimento, nella convinzione che il Vangelo promuove e perfeziona l’uomo, che ciò che è cristiano è anche pienamente umano, perché la grazia non distrugge ma perfeziona la natura.

Una spiritualità inclusiva e accogliente, luminosa, di ampio respiro, che porta il Vangelo nei luoghi dell’umano, fa risplendere il Regno di Dio nel Regno dell’uomo, che nell’amore abbraccia e trasfigura anche la sofferenza e il dolore. È forse questa la sintesi più radicale che Armida è riuscita a realizzare al culmine della sua vita, che ha raggiunto la piena verità nel dono totale delle propri fragilità, limiti e paure, superando, grazie alla fiducia nel Sacro Cuore, anche la paura più radicale e spaventosa, quella della morte, come testimonia p. Gemelli, che l’ha accompagnata anche in questo ultimo tratto di cammino:

La morte perde il suo orribile volto per creature così preparate dal Divino artefice; Armida Barelli quando con la mano mi salutò per l’ultima volta, poche ore prima di morire, sorrise. Forse il Signore le aveva già fatto capire che l’attendeva di lì a poco la gioia di vederlo faccia a faccia. Ed era questo il compenso di una vita spesa esclusivamente per lui[6].

L’esempio di Armida invita ancora oggi ogni battezzato a interrogarsi sulla propria chiamata a incarnare il Vangelo nelle pieghe della storia. Una storia piena di contraddizioni e incoerenze, ma già salvata, perché profondamente amata; una storia che, tuttavia, bisognosa di attualizzare e rendere operante questa salvezza, chiede ai cristiani di esserne artefici, diventando ‘artigiani’ di speranza, testimoni credibili del Regno[7].

[1] M. Sticco, I nostri Fondatori: due grandi francescani, in Sulle orme di Francesco, a cura del Consiglio centrale dell’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo, Roma 1981, 46.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Cf. ivi, p. 47.

[5] Cf. ibidem.

[6] Ivi, p. xli.

[7] Per approfondire: A. Picicco, Armida Barelli, Padova 2007; M. R. Del Genio, Armida Barelli. Un’esperienza di mistica apostolica laicale, Città del Vaticano 2002; Ead. Donne nuove. Armida Barelli tra le donne del suo tempo, Torino 2021; B. Pandolfi, Vivi una vita piena. Armida Barelli scrive ai giovani, Roma 2021; Ead., Armida Barelli. Una donna oltre i secoli. Con DVD, Roma 2014; M. Serafini (a c. di), Agostino Gemelli e Armida Barelli. Una sintesi francescana per l’Italia, sez. monografica della rivista Convivium Assisiense (XXIII/1 [2021]), Assisi 2021.

Un’altra curiosità su Armida e santa Rosa

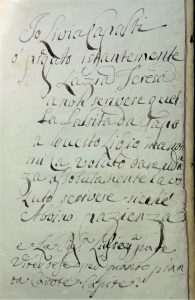

Padre Pietro Messa ci ha segnalato questa citazione tratta da E. Preziosi, La zingara del buon Dio. Armida Barelli, storia di una donna che ha cambiato un’epoca, prefazione di papa Francesco, Cinisello Balsamo 2022, p. 176, nota 92:

“Per il santuario di Loreto Armida avrà un’attenzione speciale, tanto che vi è una cappella dedicata, la quinta laterale della navata destra, che nel 1933 fu decorata dal pittore Tino Ridolfi (1886-1956) con le giovani sante patrone della Gioventù Femminile: sant’Agnese, santa Rosa da Viterbo e santa Giovanna d’Arco, la beata Imelda Lambertini, Maria Bambina e santa Teresa del Bambin Gesù, nel 1953 sostituita, dopo la canonizzazione, da santa Maria Goretti”.

Un video della cappella dell’Immacolata nella Basilica lauretana – in cui s. Rosa da Viterbo è denominata erroneamente “da Lima” –

in questo video.

Dal punto di vista teologico, la Pasqua racchiude in sé tutto il mistero cristiano: con la Passione Cristo si è immolato per l’uomo, liberandolo dal peccato originale e riscattando la sua natura ormai corrotta, permettendogli quindi di passare dai vizi alla virtù; con la Risurrezione ha vinto sul mondo e sulla morte, mostrando all’uomo il proprio destino, ovvero la risurrezione nel giorno finale, ma anche il risveglio alla vera vita. Tutti questi concetti, oggi forse di difficile comprensione se rapportati alla complessità delle nostre azioni quotidiane, forniscono tuttavia un’occasione importante alle nostre riflessioni esistenziali.

Dal punto di vista teologico, la Pasqua racchiude in sé tutto il mistero cristiano: con la Passione Cristo si è immolato per l’uomo, liberandolo dal peccato originale e riscattando la sua natura ormai corrotta, permettendogli quindi di passare dai vizi alla virtù; con la Risurrezione ha vinto sul mondo e sulla morte, mostrando all’uomo il proprio destino, ovvero la risurrezione nel giorno finale, ma anche il risveglio alla vera vita. Tutti questi concetti, oggi forse di difficile comprensione se rapportati alla complessità delle nostre azioni quotidiane, forniscono tuttavia un’occasione importante alle nostre riflessioni esistenziali.

Curiosamente, proprio di fronte alla chiesa di S. Maria in Poggio, oltre quella fontana che è stata testimone di vita quotidiana di Rosa, vi è un antico palazzetto di epoca rinascimentale appartenuto alla famiglia Nini che presenta una particolare “anomalia”. A fianco al portone d’ingresso appare traccia ben visibile di una porticina secondaria murata, che sarebbe ascrivibile alla singolare usanza della “Porta del Morto”.

Curiosamente, proprio di fronte alla chiesa di S. Maria in Poggio, oltre quella fontana che è stata testimone di vita quotidiana di Rosa, vi è un antico palazzetto di epoca rinascimentale appartenuto alla famiglia Nini che presenta una particolare “anomalia”. A fianco al portone d’ingresso appare traccia ben visibile di una porticina secondaria murata, che sarebbe ascrivibile alla singolare usanza della “Porta del Morto”.  Secondo alcuni studiosi, queste porticine non avevano alcuna finalità difensiva, ma celano un significato di tutt’altro tipo, legato alla superstizione e alle tradizioni funebri medievali. Per i sostenitori di questa ipotesi, infatti, tali porte venivano utilizzate esclusivamente per far uscire le salme dei familiari defunti: esse venivano aperte soltanto quando si verificava un lutto in famiglia e restavano murate per il resto del tempo. Quindi le Porte del Morto avevano un significato difensivo non contro gli attacchi dei vivi, ma contro la Morte stessa, come se grazie a questo stratagemma essa potesse soltanto uscire dalla casa (con i piedi in avanti) senza potervi poi rientrare.

Secondo alcuni studiosi, queste porticine non avevano alcuna finalità difensiva, ma celano un significato di tutt’altro tipo, legato alla superstizione e alle tradizioni funebri medievali. Per i sostenitori di questa ipotesi, infatti, tali porte venivano utilizzate esclusivamente per far uscire le salme dei familiari defunti: esse venivano aperte soltanto quando si verificava un lutto in famiglia e restavano murate per il resto del tempo. Quindi le Porte del Morto avevano un significato difensivo non contro gli attacchi dei vivi, ma contro la Morte stessa, come se grazie a questo stratagemma essa potesse soltanto uscire dalla casa (con i piedi in avanti) senza potervi poi rientrare. la cui intera opera presenta rimandi continui alla Sacra Scrittura, in particolar modo nel Signore degli Anelli, celebre capolavoro pervaso ovunque da quel senso della fragilità umana che, forse per l’autore, solo in Dio trova compimento e appoggio. E’ ciò che traspare specialmente in un passaggio in particolare: quello in cui lo stregone buono Gandalf il Bianco (già risuscitato a nuova vita in seguito ad uno scontro mortale con un potente demone), magistralmente interpretato da Ian McKellen nella trasposizione cinematografica di Peter Jackson, rifranca il giovane hobbit Pipino, assalito dallo scoramento nella fase cruciale della battaglia per la difesa di Minas Tirith, una sorta di Assisi rivisitata in chiave fantasy, assediata dalle forze del male:

la cui intera opera presenta rimandi continui alla Sacra Scrittura, in particolar modo nel Signore degli Anelli, celebre capolavoro pervaso ovunque da quel senso della fragilità umana che, forse per l’autore, solo in Dio trova compimento e appoggio. E’ ciò che traspare specialmente in un passaggio in particolare: quello in cui lo stregone buono Gandalf il Bianco (già risuscitato a nuova vita in seguito ad uno scontro mortale con un potente demone), magistralmente interpretato da Ian McKellen nella trasposizione cinematografica di Peter Jackson, rifranca il giovane hobbit Pipino, assalito dallo scoramento nella fase cruciale della battaglia per la difesa di Minas Tirith, una sorta di Assisi rivisitata in chiave fantasy, assediata dalle forze del male:

L’idea primigenia di questo stuolo angeli gli venne suggerita inizialmente dal figlio Luigi, all’epoca appassionato lettore delle avventure degli “uomini-falco” di Flash Gordon, eroi dei fumetti americani creati dalla fantasia di Alex Raymond, divenuti strisce di successo anche in Italia. Furono queste creature ibride e visionarie a colpire l’immaginario dell’autore della Macchina per la loro possibile associazione con i paracadutisti della Folgore ed un tipo di lancio che questi ultimi effettuavano, chiamato appunto “salto a volo d’angelo”. Interessante dunque la lettura finale che ne dà Antonio Riccio nel suo Saggio Antropologico:

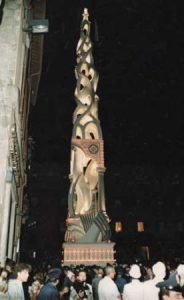

L’idea primigenia di questo stuolo angeli gli venne suggerita inizialmente dal figlio Luigi, all’epoca appassionato lettore delle avventure degli “uomini-falco” di Flash Gordon, eroi dei fumetti americani creati dalla fantasia di Alex Raymond, divenuti strisce di successo anche in Italia. Furono queste creature ibride e visionarie a colpire l’immaginario dell’autore della Macchina per la loro possibile associazione con i paracadutisti della Folgore ed un tipo di lancio che questi ultimi effettuavano, chiamato appunto “salto a volo d’angelo”. Interessante dunque la lettura finale che ne dà Antonio Riccio nel suo Saggio Antropologico: Anche il modello successivo, “Spirale di Fede” di M. Antonietta Palazzetti Valeri (1979-1985), puntò su un soggetto semplice ed intuitivo: una sottile spirale merlata che si avvitava verso l’alto fino ad innalzare al cielo la statua della Santa. Anche in questo caso erano presenti degli angeli ma, seppur in numero cospicuo, consistevano in bassorilievi di piccole dimensioni che, come nei vecchi modelli, concorrevano a comporre l’insieme dell’opera. Più vistosi invece erano i leoni alla base che catturavano immediatamente l’attenzione dell’osservatore.

Anche il modello successivo, “Spirale di Fede” di M. Antonietta Palazzetti Valeri (1979-1985), puntò su un soggetto semplice ed intuitivo: una sottile spirale merlata che si avvitava verso l’alto fino ad innalzare al cielo la statua della Santa. Anche in questo caso erano presenti degli angeli ma, seppur in numero cospicuo, consistevano in bassorilievi di piccole dimensioni che, come nei vecchi modelli, concorrevano a comporre l’insieme dell’opera. Più vistosi invece erano i leoni alla base che catturavano immediatamente l’attenzione dell’osservatore. Discorso similare anche per “Armonia Celeste” del duo Joppolo-Antonini (1986-1990) dove un maestoso leone faceva sfoggio di sé su un’imponente base frutto di una fortunata sintesi tra gli scorci più caratteristici della Viterbo medievale. Al di sopra di questa un vortice di angeli musicanti si sprigionava portando in gloria la Santa. In questo caso i bassorilievi degli angeli avrebbero dovuto ricoprire un ruolo molto più preminente essendo essi stessi a costituire quel vortice ascendente, ma in realtà l’opera definitiva non corrispose perfettamente al bozzetto originale degli autori, in quanto le allegorie risultarono troppo poco pronunciate ed anche l’illuminazione finì per risentirne.

Discorso similare anche per “Armonia Celeste” del duo Joppolo-Antonini (1986-1990) dove un maestoso leone faceva sfoggio di sé su un’imponente base frutto di una fortunata sintesi tra gli scorci più caratteristici della Viterbo medievale. Al di sopra di questa un vortice di angeli musicanti si sprigionava portando in gloria la Santa. In questo caso i bassorilievi degli angeli avrebbero dovuto ricoprire un ruolo molto più preminente essendo essi stessi a costituire quel vortice ascendente, ma in realtà l’opera definitiva non corrispose perfettamente al bozzetto originale degli autori, in quanto le allegorie risultarono troppo poco pronunciate ed anche l’illuminazione finì per risentirne.

Il salto definitivo nella modernità arrivò con “Ali di Luce” di Raffaele Ascenzi (2003-2008). Per la prima volta la Macchina aveva delle parti mobili, ali per l’appunto, che potevano aprirsi e richiudersi lungo il percorso attraverso un meccanismo interno. Nonostante un aspetto decisamente avveniristico rispetto ai disegni precedenti, anche qui le allegorie svolgevano un ruolo di primaria importanza. Leoni ed angeli tornavano a compartecipare dell’insieme narrativo della Macchina come a voler rimarcare il legame con le radici identitarie popolari e spirituali della comunità: quattro mascheroni leonini fuoriuscivano da un globo poggiante su una base che recitava il motto araldico della città di Viterbo (“Non metuens verbum leo sum qui signo Viterbum”), mentre tre ordini di angeli rivolti verso l’esterno scandivano i moduli della Macchina fino alla Santa.

Il salto definitivo nella modernità arrivò con “Ali di Luce” di Raffaele Ascenzi (2003-2008). Per la prima volta la Macchina aveva delle parti mobili, ali per l’appunto, che potevano aprirsi e richiudersi lungo il percorso attraverso un meccanismo interno. Nonostante un aspetto decisamente avveniristico rispetto ai disegni precedenti, anche qui le allegorie svolgevano un ruolo di primaria importanza. Leoni ed angeli tornavano a compartecipare dell’insieme narrativo della Macchina come a voler rimarcare il legame con le radici identitarie popolari e spirituali della comunità: quattro mascheroni leonini fuoriuscivano da un globo poggiante su una base che recitava il motto araldico della città di Viterbo (“Non metuens verbum leo sum qui signo Viterbum”), mentre tre ordini di angeli rivolti verso l’esterno scandivano i moduli della Macchina fino alla Santa.

A raccogliere il pesante testimone di Ali di Luce fu “Fiore del Cielo” (2009-2014), la creatura di Arturo Vittori e Andreas Vogler che ebbe anche il vanto di essere esposta in un padiglione dell’Expo di Milano del 2015. La misura stilistica cambia radicalmente pur rimanendo l’uso di una certa simbologia di facile comprensione. Ancora una volta angeli e leoni tornavano a compartecipare nella globalità della Macchina; ancora una volta ricorreva il motivo del vortice, qui a significare una colossale torcia floreale ed ancora una volta vi era una tripla ripetizione, in questo caso nelle tre sfere che evocavano la vita della Santa (la sua presenza terrena, la forza della sua fede, l’ascensione al cielo). Tuttavia l’elemento innovativo per cui verrà ricordata questa Macchina fu la cascata di petali di rosa lanciati ogni anno in una particolare fermata del trasporto, una soluzione studiata dagli autori per ottenere una maggiore interazione con il pubblico presente.

A raccogliere il pesante testimone di Ali di Luce fu “Fiore del Cielo” (2009-2014), la creatura di Arturo Vittori e Andreas Vogler che ebbe anche il vanto di essere esposta in un padiglione dell’Expo di Milano del 2015. La misura stilistica cambia radicalmente pur rimanendo l’uso di una certa simbologia di facile comprensione. Ancora una volta angeli e leoni tornavano a compartecipare nella globalità della Macchina; ancora una volta ricorreva il motivo del vortice, qui a significare una colossale torcia floreale ed ancora una volta vi era una tripla ripetizione, in questo caso nelle tre sfere che evocavano la vita della Santa (la sua presenza terrena, la forza della sua fede, l’ascensione al cielo). Tuttavia l’elemento innovativo per cui verrà ricordata questa Macchina fu la cascata di petali di rosa lanciati ogni anno in una particolare fermata del trasporto, una soluzione studiata dagli autori per ottenere una maggiore interazione con il pubblico presente. L’ultimo modello in ordine cronologico è infine “Gloria”, altra creazione dell’Arch. Raffaele Ascenzi. Inaugurata nel 2015, dovrebbe aver concluso il suo mandato nell’edizione del 2022 dopo la pausa forzata di due anni, causa pandemia. Con Gloria sembra tornare preponderante la tradizione con numerosi elementi gotici che tanto ben si sposano con le attese dei Viterbesi. Non mancano le iconiche bifore che ricordano la loggia del Palazzo Papale, ma anche rosoni, cuspidi, guglie e colonnine tortili, tutte ben assemblate come nella migliore tradizione dei Papini. Ad aver ispirato maggiormente l’autore fu però un oggetto ben noto nella devozione popolare dei Viterbesi verso la loro Patrona: il Reliquiario che contiene il Cuore della Santa

L’ultimo modello in ordine cronologico è infine “Gloria”, altra creazione dell’Arch. Raffaele Ascenzi. Inaugurata nel 2015, dovrebbe aver concluso il suo mandato nell’edizione del 2022 dopo la pausa forzata di due anni, causa pandemia. Con Gloria sembra tornare preponderante la tradizione con numerosi elementi gotici che tanto ben si sposano con le attese dei Viterbesi. Non mancano le iconiche bifore che ricordano la loggia del Palazzo Papale, ma anche rosoni, cuspidi, guglie e colonnine tortili, tutte ben assemblate come nella migliore tradizione dei Papini. Ad aver ispirato maggiormente l’autore fu però un oggetto ben noto nella devozione popolare dei Viterbesi verso la loro Patrona: il Reliquiario che contiene il Cuore della Santa